Traduction libre de l’article du Musée de Piteå.

Labyrinter | Kulturmiljö vid Norrbottens museum

Labyrinthes

Publié le 9 avril 2020

En 2015, le musée de Piteå et l’artiste Sture Berglund, né à Piteå, ont collaboré sur un sujet assez bien connu de la plupart des personnes qui ont visité l’une des îles de l’archipel de Norrbotten ou Västerbotten : les labyrinthes.

Sture Berglund a passé une grande partie de son enfance et de sa jeunesse dans la partie nord de la municipalité de Piteå, principalement à Bertnäs et Granön. C’est là qu’il a été fasciné par le labyrinthe d’Orrskär dès son plus jeune âge, et ce motif l’a suivi tant dans son art que dans ses propres recherches.

L’une des missions du musée de Piteå est de diffuser des connaissances sur les phénomènes locaux et l’histoire locale, à la fois auprès des citoyens locaux et des visiteurs. Les labyrinthes ont une histoire longue et intéressante et constituaient donc un excellent sujet d’exposition. Cette exposition a ensuite été présentée au musée de Tornedalens et au musée de Vaasa en Finlande, ainsi qu’au musée du bateau de Piteå. Elle a également servi de base à un article paru dans Bottniska studier 5 : Jungfrudanser – Myt och verklighet (2018 Ed. Roger Jacobsson) Le texte du blog est un extrait du texte original de l’exposition. Mais commençons par les propres mots de Sture Berglund :

Villes labyrinthes au nord

La région côtière du golfe de Botnie abrite l’un de nos plus anciens symboles picturaux : le labyrinthe classique. La région présente une concentration unique de ces formations rocheuses ; nulle part ailleurs dans le monde on ne trouve autant de labyrinthes classiques. Tout aussi fascinant que le nombre de labyrinthes, c’est le tracé de la promenade qui va de la Méditerranée au golfe de Botnie.

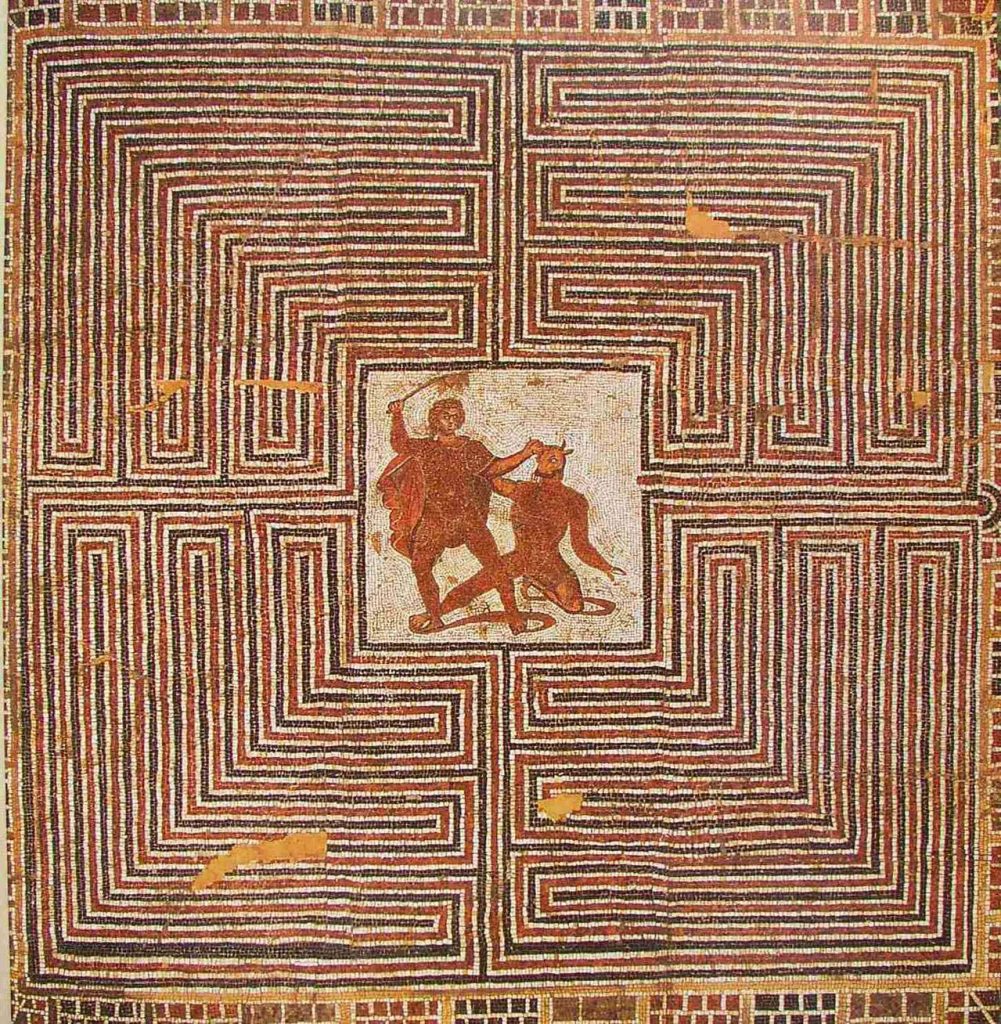

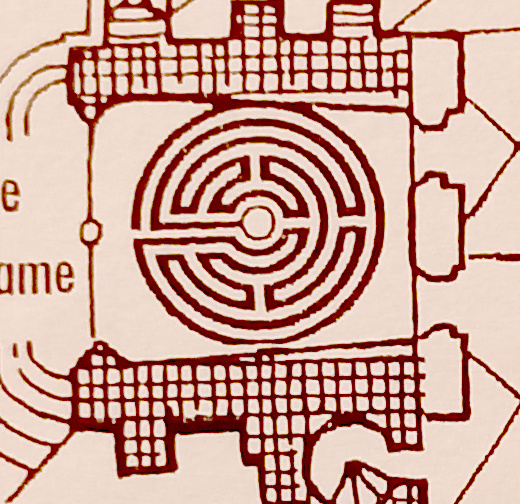

Le labyrinthe classique est né dans l’est de la Méditerranée il y a environ 4 000 ans, dès l’âge du bronze, où on le trouve sous forme de gravures rupestres, de mosaïques dans les bâtiments, d’images sur les pièces de monnaie et sur les poteries. La date la plus ancienne confirmée est celle de l’île grecque de Pylos, en 1200 av. D’autres sites intéressants se trouvent en Indonésie, dans l’actuelle Éthiopie, ainsi qu’en Amérique du Nord et du Sud. En Europe, on trouve des labyrinthes en France, en Allemagne, en Angleterre, dans les pays nordiques et dans les États baltes. La caractéristique fondamentale du labyrinthe, l’ordre labyrinthique inhérent, a toujours été considérée comme étant de nature architecturale et a donc été perçue très tôt comme l’image d’une ville ou d’une forteresse de conte de fées. C’est pourquoi la forme du labyrinthe apparaît très tôt sous des noms tels que Trojeborg, Trinteborg, Trelleborg, Rundborgestad et Viborgska stan.

La Suède possède le plus grand nombre de labyrinthes au monde – environ 300, dont un peu plus de 100 se trouvent sur la côte entre l’archipel d’Haparanda et Bjuröklubb, au sud de Skellefteå. La plupart d’entre eux sont ou ont été liés à la plage. Si l’on inclut le nord du Kvarken et la côte finlandaise entre Tornio et Vaasa, le nombre de labyrinthes connus augmente considérablement, et de nouvelles appellations et formes de noms passionnantes apparaissent, par exemple Jungfrudans, Ringdans, Nunnehägnad et Jättehägn.

De nombreux labyrinthes du paysage naturel et culturel de Bottnian sont apparemment construits dans des endroits délibérément « favorables », c’est-à-dire sur des pentes orientées vers l’est et la mer. Dans de nombreux cas, l’entrée du labyrinthe est orientée vers le lever du soleil. La proximité des villages de pêcheurs et des maisons individuelles est dans la plupart des cas tangible.

Haparanda Sandskär, Rödkallen, Stor-Räbben et Bjuröklubb ne sont que quelques-uns des nombreux endroits où les labyrinthes se sentent présents et améliorent l’expérience du paysage.

Sture Berglund

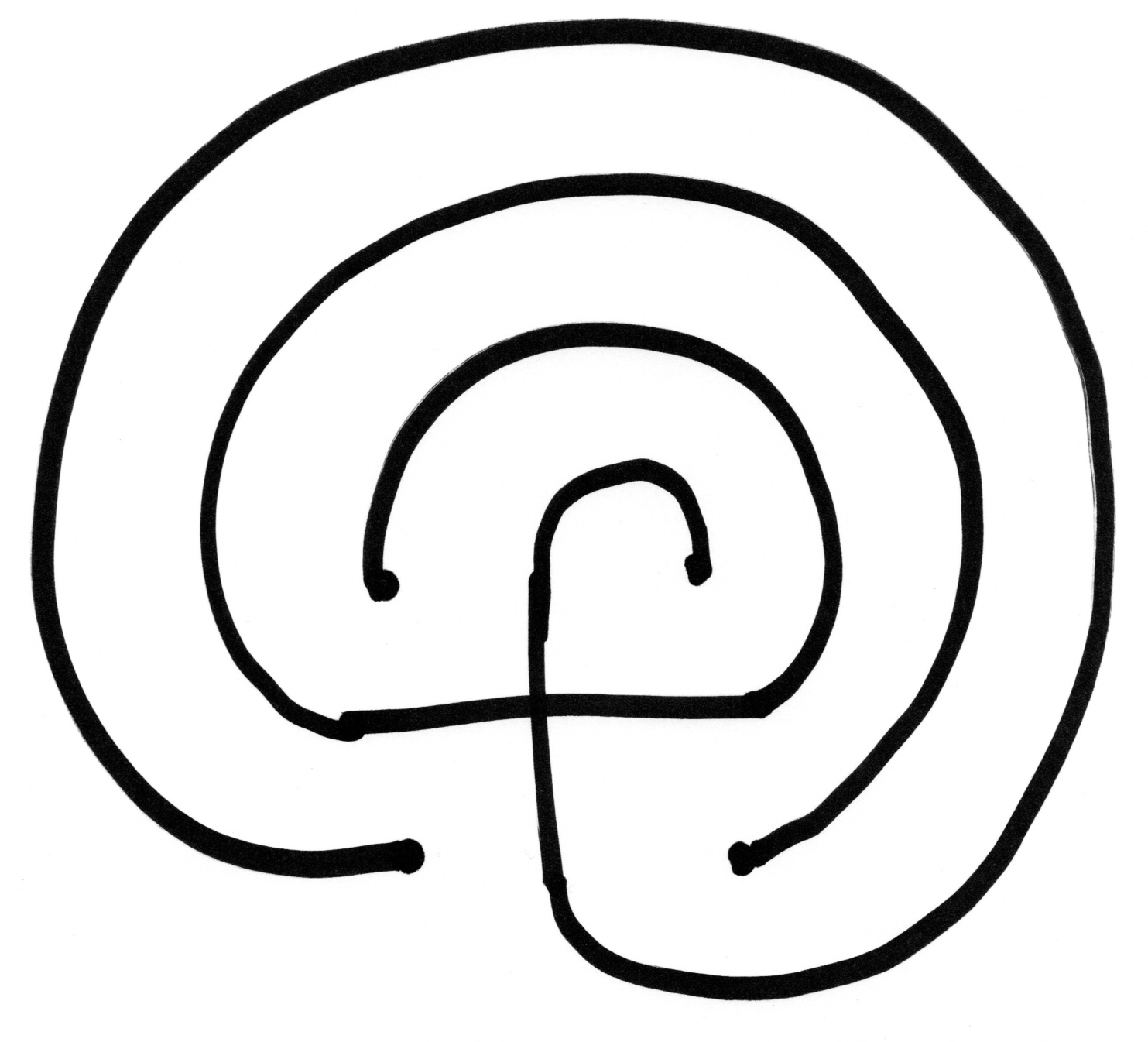

Le labyrinthe classique

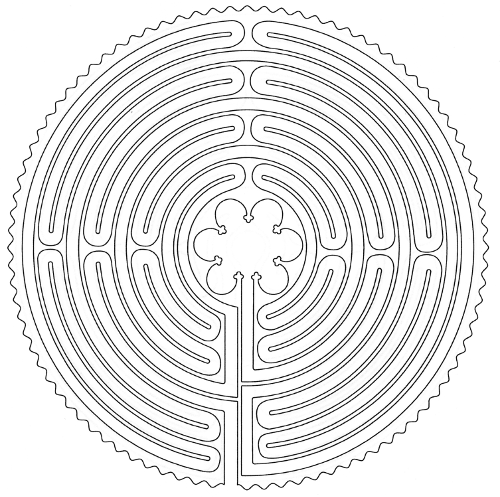

La figure du labyrinthe classique est un symbole pictural très ancien qui a probablement vu le jour dans les régions méditerranéennes à l’âge du bronze, vers 2 000 av. Les meilleurs exemples se trouvent sur des pièces de monnaie trouvées dans le palais de Cnossos, sur l’île grecque de Crète. C’est pourquoi le labyrinthe classique est souvent qualifié de « crétois ». Il est de forme très régulière et, malgré sa forme sinueuse, il conduit par un seul chemin de l’entrée au centre.

Cette figure de labyrinthe a ensuite emprunté des routes inconnues, de la Méditerranée au Moyen-Orient, à la Perse, à l’Inde et à l’Indonésie, en passant par l’Europe centrale et méridionale, la Scandinavie et les îles britanniques. Il est probable que le symbole du labyrinthe ait atteint la Scandinavie dès l’âge du fer, vers 500 av. Cependant, il n’était pas connu en Chine et au Japon à une époque antérieure.

Dans l’Empire romain, les mosaïques de labyrinthes étaient courantes. Les labyrinthes carrés ou ronds étaient souvent entourés d’images de murs de ville, et une théorie veut que ces mosaïques aient servi de symboles de protection pour la ville. Autrefois, les labyrinthes étaient également appelés « châteaux troyens », probablement en référence à l’ancienne ville imprenable de Troie.

Le symbole du labyrinthe se retrouve également dans les anciennes cultures indigènes du double continent américain, le plus souvent dans une variante carrée. Il est très probable qu’il soit apparu dans cette région indépendamment des labyrinthes européens. L’idée est donc assez universelle.

Le symbolisme et l’utilisation du labyrinthe

Partout dans le monde, les labyrinthes sont conçus de la même manière : avec une croix centrale, l’entrée généralement orientée vers l’ouest et souvent avec sept tours du chemin. Le chiffre sept était et reste un chiffre sacré dans de nombreuses religions et cultures : sept jours de la semaine, sept planètes, sept couleurs de l’arc-en-ciel – sept tours du labyrinthe.

Il existe de nombreuses théories sur l’utilisation originelle des labyrinthes : rituels liés à la vie et à la mort, chance à la chasse et à la pêche, protection contre les forces du mal, etc. Cependant, la théorie la plus répandue est celle de la fertilité et des semailles de printemps. Le dénominateur commun semble avoir été le magique et le mystique. Une théorie relie le labyrinthe au culte de la mère, où une femme était secourue au centre du labyrinthe après l’obscurité et le froid de l’hiver. Une fois la déesse de la terre sauvée au prix de grands efforts et réunie avec le dieu du ciel, le printemps et la vie pouvaient revenir. Les labyrinthes sont également associés à des prêtresses féminines dans le cadre du culte de la mère. Il est clair que les cultures anciennes étaient basées sur le culte des femmes, contrairement à nos sociétés patriarcales plus récentes.

Propagation

Le labyrinthe s’est répandu assez rapidement en Europe et a été adopté et incorporé dans les différentes cultures, peut-être pour sa polyvalence, peut-être pour son mysticisme. En Allemagne et au Danemark, ils étaient souvent construits en tourbe et en terre, tandis qu’en Suède et en Finlande, ils étaient construits en pierres, ce qui explique peut-être pourquoi il y a tant de labyrinthes préservés dans ces pays. En fait, les côtes suédoises et finlandaises du golfe de Botnie présentent la plus forte concentration de labyrinthes classiques au monde. En Finlande et en Estonie, la présence de labyrinthes suit l’ancienne colonisation suédoise et se termine à l’est, à peu près là où la colonisation s’est arrêtée. Un lien est trop évident pour être ignoré : les labyrinthes sont arrivés dans la région avec les colons suédois.

Les labyrinthes trouvés dans le nord de la Norvège ont probablement été construits par les Samis, car les labyrinthes norvégiens se trouvent dans l’actuel Bohuslän ou près d’Oslo. Les quelques labyrinthes trouvés sur la péninsule de Kola, au bord de l’océan Arctique, seraient également d’origine sami, car il n’existe aucune tradition de pose de labyrinthes dans l’histoire de la Russie. Le symbole du labyrinthe semble donc avoir été transmis par les Suédois et les Finlandais aux Samis.

L’Église catholique et le labyrinthe

Au Moyen Âge, l’Église a adopté le labyrinthe comme symbole, mais sous une forme plus complexe. Le motif, présenté sous forme de labyrinthes circulaires ou polygonaux en pierre, pouvait symboliser la vie et la mort et nous savons qu’ils étaient utilisés dans les premières cérémonies de l’Église, y compris comme métaphore des pèlerinages.

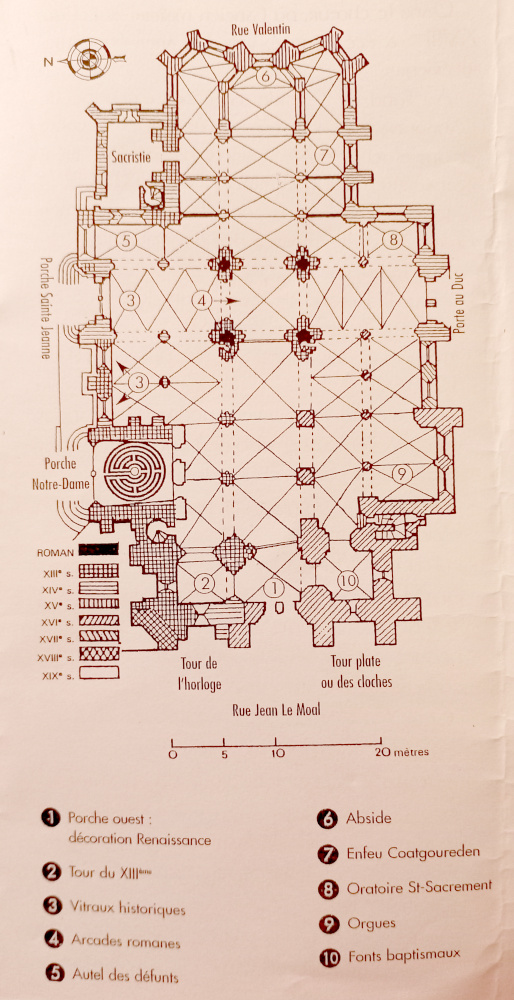

Les labyrinthes d’église étaient les plus courants dans les cathédrales gothiques, en particulier en France et en Allemagne. Ils étaient souvent tracés dans un grand format, d’environ 10 à 12 mètres de diamètre. Cependant, la plupart des labyrinthes ont été détruits par l’usure, le sabotage et les travaux de rénovation, et il n’en reste que quelques-uns aujourd’hui. Les labyrinthes d’église les plus célèbres se trouvent dans les cathédrales d’Amiens, de Bayeux et de Chartres. Chartres, en particulier, est un lieu de culte très ancien où l’on vénérait une déesse mère bien avant notre ère. Le labyrinthe de la cathédrale est très probablement issu de cet ancien culte maternel. C’est une façon d’assimiler une tradition plutôt que de la concurrencer.

Les labyrinthes de gazon britanniques sont clairement apparentés aux labyrinthes d’église français et sont susceptibles d’avoir été utilisés dans des rituels celtiques et chrétiens. Shakespeare les mentionne dans sa pièce « Le songe d’une nuit d’été ». Malheureusement, au fil des ans, ils ont repoussé et disparu et il n’en reste aujourd’hui que quelques-uns.

Labyrinthes en Suède

La Suède est unique au monde : elle possède plus de 300 labyrinthes classiques préservés et documentés. Leur origine est inconnue, mais ils sont bien plus anciens que, par exemple, le christianisme ou l’athéisme. Certains d’entre eux pourraient avoir près de 1 500 ans. Plus d’un tiers d’entre eux se trouvent dans la région côtière de Norrbotten. Lorsque le labyrinthe a atteint la Scandinavie, il avait déjà commencé à jouer son rôle dans la région méditerranéenne.

Dans le sud et le centre de la Suède, les labyrinthes se répartissent de manière assez éparse, généralement liés aux plus anciens établissements centraux, à Mälardalen, sur la côte ouest et à Gotland. Le long de la côte du Norrland, en revanche, ils sont à la fois nombreux et communs. Le nombre de labyrinthes augmente quelque peu après la christianisation de la Suède (années 800-1200). Mais au lieu d’être situés au centre des communautés, ils ont été déplacés dans des endroits isolés et cachés : leur ancienne magie a cessé d’être commune et est devenue l’apanage d’un petit nombre. Les labyrinthes sont souvent appelés « Trojeborgar » ou « Trelleborgar » dans les sources anciennes. Le nom remonte apparemment à l’ancienne ville de Troie, dans la Grèce antique, qui aurait eu une conception labyrinthique ou en spirale – sûre et impossible à pénétrer.

Labyrinthes dans le Norrbotten

Il existe plusieurs labyrinthes et autres vestiges anciens dans les régions côtières du Norrbotten et du Västerbotten. Ils sont généralement situés à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui signifie qu’ils sont soupçonnés d’avoir moins de mille ans, suite au soulèvement du sol. La plupart datent du 15e au 19e siècle, mais quelques-uns sont beaucoup plus anciens, peut-être même du 8e siècle. Les labyrinthes sont présents le long de la côte, mais ils sont nettement plus fréquents sur les îles des archipels. Sur les 158 labyrinthes du Norrland supérieur, 128 sont situés sur des îles.

De nombreux labyrinthes sont situés à proximité de villages de pêcheurs et de terrains vagues – d’anciennes fondations de maisons primitives. On y trouve parfois des roses des vents pavées. Elles servaient vraisemblablement de simples indicateurs de direction, avec huit points cardinaux marqués. Il est peu probable que les labyrinthes aient servi uniquement à l’amusement, car ils sont trop soigneusement aménagés pour cela. L’amusement ne devrait pas prendre du temps important sur le travail de subsistance. Les labyrinthes semblent donc avoir eu une fonction très importante. Dans le Norrbotten, les traditions entourant les labyrinthes ont été maintenues jusqu’au début des années 1900, avec des rites à la mi-été, par exemple. Mais ce qui était à l’origine des coutumes très sérieuses s’est transformé au fil du temps en jeux innocents.

Le long de la côte sud du Norrland, les labyrinthes sont parfois appelés « châteaux russes ». Il est toutefois peu probable que les Russes en soient à l’origine, car il n’existe pas de tradition de labyrinthes en Russie. Ce nom illustre la tendance à rejeter sur les étrangers la responsabilité des formations rocheuses inconnues et étranges.

Labyrinthes à Piteå

Piteå possède de nombreux labyrinthes dans l’archipel : sur les îles et le long de la côte. Les pêcheurs s’en servaient pour piéger les vents défavorables et enfermer les mauvaises herbes qui auraient gâché la pêche. Les chasseurs les utilisaient pour les chasses chanceuses. On dit que les bergers les utilisaient pour attacher la craie au site et éloigner les prédateurs et la légende dit que les jeunes filles les utilisaient à la mi-été pour se trouver un jeune mari.

Les labyrinthes étaient souvent un peu éloignés des communautés, cachés du monde extérieur. Mais à proximité des villages de pêcheurs, ils sont assez ouverts, ce qui peut indiquer qu’ils étaient souvent utilisés. Ils étaient probablement considérés comme importants dans la vie quotidienne. Leur taille varie de cinq à quinze mètres de diamètre. De même, le nombre de remparts, ou tours, varie de sept à douze. Leur taille suggère qu’ils ont été construits et utilisés par de nombreuses personnes. Tout au long de l’histoire, dans de nombreux pays, l’entrée est généralement située à l’ouest, mais à Piteå, l’emplacement de l’entrée varie entre tous les points cardinaux. C’est peut-être pour que le labyrinthe soit soumis à toutes sortes de vents.

Les labyrinthes sont souvent difficiles à repérer ; beaucoup sont endommagés ou envahis par la végétation. De plus, ils sont construits en galets dans des champs de galets, ce qui signifie qu’ils se confondent avec le sol.

Högberget

Au sommet du Högberget, à Jävre, se trouvent un labyrinthe et un cairn de pierre. Ils sont probablement très anciens, d’une part en raison de leur état et d’autre part en raison de la hauteur à laquelle ils se trouvent. S’ils peuvent être datés sur la base du soulèvement du sol, ils ont probablement été posés au début de l’âge viking ; il s’agirait alors du plus ancien labyrinthe de Piteå. Il possède dix remparts et est malheureusement très endommagé. Il existe également une autre formation labyrinthique, quelque peu maladroite, qui a probablement été mise en place beaucoup plus tard, peut-être au début des années 1900.

Jävreholmen

En 1927, R. Åkerström, qui a inventorié les labyrinthes de l’archipel de Piteå, indique que « les pêcheurs locaux peuvent indiquer deux labyrinthes sur Jävreholmen ». D’après les écrits, ils s’appelaient Rundborgestan. Il s’agit peut-être d’un dérivé des termes plus courants de Trojeborg ou Trelleborg.

Jävre Sandön

Le dernier village de pêcheurs de Jävre Sandön a été construit à la fin du XIXe siècle à Ljusörudden, au sud-ouest de l’île. Le labyrinthe aménagé à côté des cabanes de pêcheurs date de la même époque. Il a été aménagé par un pêcheur vers 1890, sur le modèle du labyrinthe de Skagsudden, au nord-ouest de l’île. Ce labyrinthe a un centre cruciforme et neuf remparts. Dans la partie sud-est de l’île, on trouve deux labyrinthes, probablement beaucoup plus anciens, et au sud-ouest de ceux-ci, des cairns provenant de fermes à levures. Ils sont situés à proximité d’une tourbière qui était autrefois un port naturel.

Les labyrinthes et les autres vestiges se trouvent à des hauteurs variables : de trois à dix mètres au-dessus du niveau de la mer. Les labyrinthes les plus proches du rivage actuel sont donc assez jeunes, tandis que les labyrinthes les plus élevés datent du 15e ou du 16e siècle. Le nombre de remparts (dix à douze) est assez important et montre également que les labyrinthes étaient probablement une préoccupation pour de nombreuses personnes. Il existe également une formation en spirale plus petite qui aurait été posée en 1967, bien qu’il soit difficile de la dater avec précision. Mais la tradition a survécu jusqu’à l’époque moderne.

Stor-Räbben

Stor-Räbben est l’île la plus haute de l’archipel de Piteå et l’une de celles qui contiennent le plus de vestiges anciens. Cela indique que l’île était un lieu important pour la pêche et la chasse dans les temps anciens. On y trouve des parcelles, des labyrinthes et un site funéraire. La plupart des sites archéologiques sont situés à une altitude de 10 à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer. Lors d’un inventaire réalisé dans les années 1980, il a été constaté que les vestiges datent de trois périodes différentes : la période des migrations, l’âge des Vikings et le XVIe siècle.

Il existe au moins 8 labyrinthes sur l’île, la plupart d’entre eux étant liés à des parcelles discernables ou à des cairns pour les murs de levure. Le mur de levure était un échafaudage pour suspendre les filets de pêche pour les faire sécher. Plusieurs monticules de levure rassemblés sont appelés fermes à levure. L’un des labyrinthes a un tracé peu clair. Selon un document de 1908, les pêcheurs appelaient les labyrinthes Trinteborgar.

Orrskär

À environ 200 mètres de la rive orientale, sur une crête sablonneuse, se trouvent deux labyrinthes en bon état. Ils ont un centre cruciforme et huit remparts chacun. Selon des documents datant de 1945, il y avait un autre labyrinthe sur l’île, mais il est aujourd’hui « complètement détruit par les vaches qui broutent ». Les pêcheurs locaux nous ont également raconté que, même au début du 20e siècle, les jeunes utilisaient les labyrinthes pour leurs veillées estivales. On ne sait pas si cela renvoie aux anciens rites de fertilité ou s’il s’agit d’un jeu plus récent. Cependant, c’est l’un des derniers témoignages de Piteå qui montre que les labyrinthes étaient effectivement utilisés.

Les labyrinthes d’Orrskär étaient connus sous le nom de Viborgska stan, un nom qui fait référence au plan de l’ancienne ville finlandaise de Viborg. Selon la légende, le plan original de la ville était similaire à celui de Troie – en forme de spirale. De nombreux labyrinthes datent du 15e au 17e siècle, probablement parce que la pêche au hareng est devenue une source de revenus importante pour les habitants de la région à cette époque. Cela montre également l’importance des labyrinthes pour la pêche à cette époque.

Stenskär

L’une des plus grandes collections de labyrinthes de Piteå se trouve à Stenskär. Plusieurs inventaires en ont dénombré six, mais selon la tradition orale, il y en aurait encore plus. Cela pourrait signifier qu’ils ont disparu dans la nature en régénération – un problème qui est tout à fait évident. Sur la crête de l’île, on trouve également une rose des vents de trois mètres de diamètre. Au sud de l’actuel village de pêcheurs, on trouve également plusieurs clairières et ce qui est probablement une autre rose des vents, d’un diamètre d’environ deux mètres et demi. À l’est de celui-ci, on trouve également des cairns provenant de fermes de levure et des vestiges indistincts d’un possible village de pêcheurs plus ancien. Il est possible que certains de ces vestiges proviennent de la pêche autour de l’île au XVIe siècle.

Les labyrinthes de Stenskär sont généralement assez grands, avec jusqu’à douze monticules, mais la taille la plus courante est de sept monticules. La plupart ont un centre classique en forme de croix, mais il existe aussi des variantes avec des centres en forme de S et des spirales. Le labyrinthe le mieux préservé se trouve juste à côté de la tour d’observation et est probablement celui que la plupart des habitants de Piteå connaissent ou avec lequel ils sont en contact. Juste au sud et au sud-est de ce labyrinthe, on trouve deux labyrinthes légèrement plus petits qui ont été posés en 1942, preuve supplémentaire que la tradition s’est perpétuée jusqu’à nos jours.

Kluntarna

Presque au centre de Kluntarna, sur une haute crête de galets, se trouvent deux labyrinthes. Le premier est clair, avec onze remparts, le second est à peine discernable car sa forme est quelque peu irrégulière et certaines parties sont envahies par la végétation. Juste au sud des labyrinthes se trouve également une rose des vents en bon état, d’un diamètre d’environ deux mètres et demi. On signale également l’existence d’un autre labyrinthe sur l’île, mais il n’a pas encore été retrouvé. Il est possible qu’il soit détruit ou tellement envahi par la végétation qu’il ne soit plus visible.

Les labyrinthes des Clunisiens ne font pas l’objet de beaucoup d’écrits ou de discussions. L’absence même d’informations enregistrées sur les labyrinthes suggère un lien avec la magie, quelque chose de secret qui, s’il était connu, perdrait son pouvoir. Sur Kluntarna, les derniers villages de pêcheurs sont si bas au-dessus du niveau de la mer que les sites ne pouvaient guère être utiles au XVIe siècle. Ici, les labyrinthes peuvent donner des indices sur l’emplacement d’anciens villages de pêcheurs sur les îles.

Vargön

Le labyrinthe de Vargön est situé sur une crête sablonneuse avec des galets, à environ 150 mètres au sud-est de la cabane du pêcheur de Laxskäret, et comme beaucoup de labyrinthes de Stor-Räbben, il est difficile à découvrir en raison de l’excès de gazon. Il a également été quelque peu endommagé au fil du temps et le motif est en partie indistinct. Il est très probable qu’il comporte 8 monticules et que son diamètre soit assez petit.

Klementen

L’île abrite un cairn et un labyrinthe. Ils sont situés à environ huit mètres au-dessus du niveau de la mer. Il est clair qu’ils ont été construits à peu près en même temps. Cela suggère que les labyrinthes étaient très importants dans la vie quotidienne et qu’ils étaient présents dans le folklore. Peut-être le labyrinthe était-il considéré comme aussi important qu’un temple ? Des documents datant de 1927 font état d’autres labyrinthes, mais ils n’ont pas été retrouvés.

Plus d’îles – plus de labyrinthes

Des labyrinthes, des clairières, des cairns et d’autres vestiges anciens se trouvent également sur d’autres îles de l’archipel de Piteå. Dans de nombreux cas, le problème des labyrinthes est qu’ils n’ont pas été entretenus depuis longtemps, car les villages de pêcheurs ont cessé d’être utilisés et ont donc disparu dans la nature. En outre, les formations peuvent être affectées par la glace et la neige et leur forme et leur position peuvent changer au fil du temps.

Lorsque les villages de pêcheurs sont transformés en zones de villégiature, les gens reviennent, mais les labyrinthes ne sont plus visibles, ce qui signifie que de nombreuses personnes marchent directement dessus, sans se rendre compte de leur présence. Cependant, une rose des vents a été trouvée sur Tyskärsudden à Mellerstön en 1991. Sur Stor-Renörarna, des formations ont également été trouvées relativement récemment. Espérons que les visiteurs attentifs pourront trouver certains des labyrinthes perdus dont on parle tant.

Sture Berglund, l’artiste

Emeli Elfving et Morgan Stenberg au musée de Piteå.